오늘 유경촌 주교님 장례미사가 있었다. 선종 소식이 알려지고 나서 곧 놀랐던 점 하나는, 그분을 기억하는 사랑과 애정 가득한 회상과 회고가 인터넷에 정말 많이 올라왔다는 점이었다. 사제고 평신도고 가릴 것 없이 너도나도 주교님과 있었던 따뜻한 일화들을 올려주는 것을 감동적으로 봤다. 가시고 난 빈 자리에 이렇게 좋은 향이 많이 남겨져 있다는 점이 놀라웠다. 평화신문에는 ‘미담이 넘쳐난다.’라는 제목의 기사도 올라올 정도였다.

그리고 그 이야기 중에는 가슴 아릴 정도로 감사한 사연도 많았다. 지난 2014년에는 광화문 어느 빌딩 위의 전광판 위에 올라가 고공농성을 하던 노동자들을 만났던 사연도 있었다. 30일이 넘게 시위를 이어가던 노동자들을 만나 간식을 전달하고 그들을 위로했다던 이야기는 나도 신문을 봐서 알고 있었다. 그런데 이번에 선종하시고 이런저런 사연을 읽다가 처음으로 알게 된 사실은, 그분이 사실은 고소공포증이 있었다는 것이었다. 고소공포증보다 노동자들을 향한 공감과 연민이 더욱 짙은 주교님. 우리 곁에 그런 분이 계셨다는 생각이 들었다.

짧았지만, 한동안 서울역에 있는 사랑평화의집에 봉사를 다녔는데, 그때 거기서 유 주교님을 뵈었다. 다른 봉사자들과 다른 특별한 취급을 받는 것을 거부하시고 다른 이들과 똑같은 모습으로 김치를 썰고 도시락 포장을 하시고, 배달을 나가고 계셨었다. 그것도 다른 특별한 일정이 있지 않다면 매주 말이다. 처음 나갔던 날, 나는 주방용 큰 칼을 우습게 알고 조물딱 거리다가 예상보다 훨씬 날카로웠던 칼에 손가락을 베이고 말았다. 피가 철철 나는 손가락을 붙잡고 당황하는 날 주교님께서 2층으로 데리고 가셔서, 약을 바르고 밴드를 붙여주시며 ‘사실 나도 칼 만지다가 손 베인 적이 있는데, 그다음부터 칼 잡는 봉사 일은 맡겨주질 않더라고. 이제 자기도 김치 써는 건 못하겠다.’ 농을 하시며 놀란 가슴을 가라앉혀 주셨던 기억이 난다. 참으로 아버지 같은 주교님이셨다.

가까이 있는 사람, 가까이 있는 것이 얼마나 귀하고 감사한 것인지 모르고 지낼 때가 많다. 지금 내가 바쁘고 정신없어서 못 바라보고 있지만, 언제든 고개만 돌리면 그 사람들, 그 장소들은 언제나 나를 기다리고 있을 것이란 무의식적인 착각을 하고 사는 거다. 하지만, 언제나 기다려주지 않는다. 감사함을 잊고 사는 사이에, 문득 빈자리가 생기기 마련이고, 그제야 그 빈 자리가 얼마나 큰지 슬픈 마음으로 절감하게 된다.

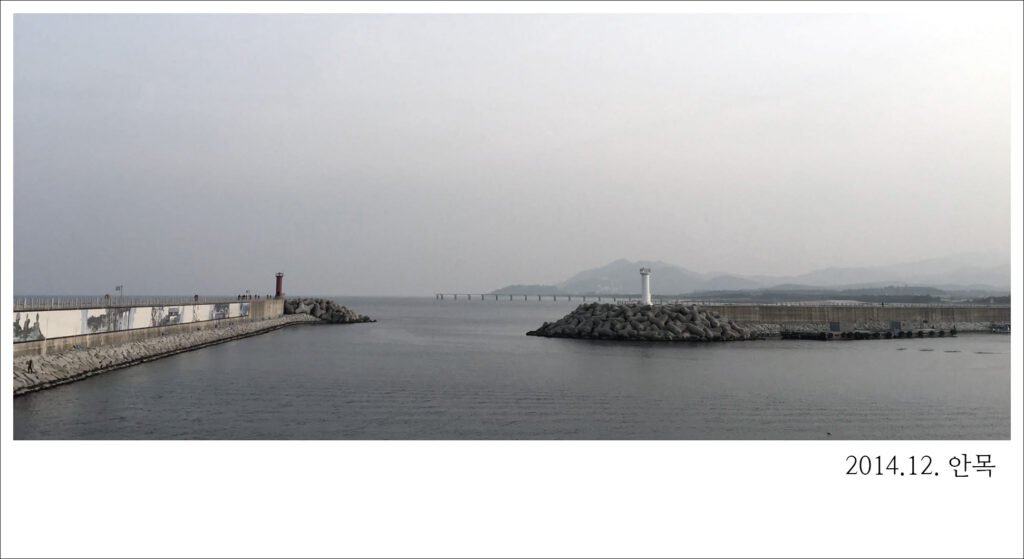

Ps. 지금은 사람이 너무 많아서 잘 안 가지만, 한동안 강릉에 갈 때마다 강릉항의 등대를 구경하러 갔었다. 그 자리를 굳건히 지키며 바다를 바라보던 모습이 좋았다. 어렸을 때 군함을 타고 독도를 방문한 적이 있었는데, 사방이 수평선으로 펼쳐지는 대해의 장엄함에 압도된 기억이, 등대를 보면 어렴풋하게 다시 재생되곤 했기 때문이다. 그렇게 항상 바다를 바라보며 나를 기다리고 있을 거라 생각했다. 하지만 문득 생각해 보게 된다. 영원히 그 자리에서 내가 올 때까지 나를 기다리는 건 없다. 감사한 마음으로 주변에 얼마나 소중한 것이 가득한지 찾아내지 않는다면.